「コ・クリエーション演習」実施レポート

2025年度、成安造形大学では未来社会デザイン共創機構が主催する新しい授業

「プロジェクト演習B(コ・クリエーション演習)」を初めて開講しました。

未来社会デザイン共創機構が主催する新しい授業が始まりました。

この授業は、芸術大学に在籍する学生が地域の課題に直接向き合い、

協力団体と共に解決策を探る実践型のプログラムです。

単なる演習ではなく、

フィールドワーク → アイデア創出 → プロトタイプ制作 → 最終提案

というプロセスを4日間という短期間に凝縮。

地域社会の現場を体験しながら「共創(コ・クリエーション)」の姿勢を学ぶことを狙いとしています。

本記事では、授業の全体像や各日の取り組み、そして学生たちの最終提案を振り返りながら、

本学における新しい教育実践の可能性を紹介します。

協力団体とテーマ

今回の授業では、滋賀県内で活発に活動する二つの団体にご協力いただきました。

・琵琶湖大橋病院グループ(いちご会)

高齢者の孤立を防ぐことを目的に、地域の交流や表現の場を創出。

健康寿命の延伸やボランティア育成など、医療と福祉をつなぐ新しい取り組みを展開しています。

・株式会社まちづくり大津

JR大津駅前広場を活用し「街びと劇場」という事業を展開。

市民や観光客が集う賑わいの拠点づくりを進めています。

学生たちはこの二つの団体から課題提供を受け、

それぞれ2チーム、合計4チームに分かれて企画提案を進めました。

医療・福祉とまちづくりという異なるテーマに向き合うことで、

より幅広い社会課題に対する視野が広がる構成となっています。

DAY1:課題理解とチーム編成

授業初日は、協力団体から課題提供を受けるところからスタートしました。

「いちご会」からは地域包括ケアに関する課題が、「まちづくり大津」からは駅前広場の活用に関する課題が提示され、

学生たちはそれぞれの現場が抱える問題意識に触れました。

続いて行ったのはチーム編成ワークです。

自己紹介カードを用いながら「自分の得意なこと」「今回の授業で大切にしたい姿勢」などを共有し、

協力団体のテーマごとにチームを分けました。

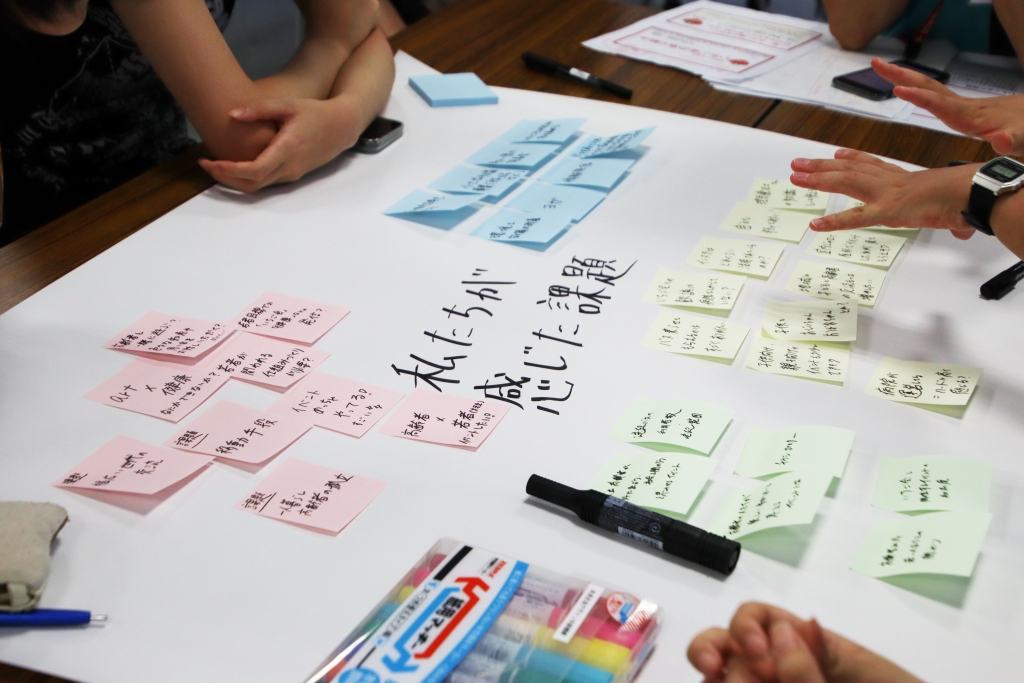

協力団体からの話題提供を受け、課題をポストイットで整理。

DAY2:フィールドワーク

2日目は、いよいよ現場に足を運ぶフィールドワークです。

「いちご会」チームは介護施設「緑の癒(いえ)」を訪問し、

実際の利用者や職員の方々にインタビューしました。

施設内で開催されていたカフェイベントにも参加し、交流や健康相談の現場を体験。

高齢者が求めるもの、ボランティアとして関わる人の思いを直接聞くことで、

課題のリアリティを肌で感じることができました。

一方、「まちづくり大津」チームはJR大津駅前でフィールドワークを実施。

炎天下の中、駅前から琵琶湖まで歩きながら、広場や商店街の使われ方を観察しました。

「通り抜けられるだけの場所になっている」「若者が滞在する仕掛けが少ない」といった実感を共有し、

課題を自分たちの視点で言語化しました。

フィールドワークを終えた学生たちは、観察記録やインタビュー内容を持ち寄り、

再び模造紙にまとめてチームで振り返りを行いました。

いちご会のイベントに参加し、利用者や職員の声を直接聞く学生たち。

酷暑の中で大津駅前を歩き、広場や商店街を観察。

DAY3:アイデアを形に

3日目は、フィールドワークで得た情報をもとにアイデアを形にするプロセスです。

まず「How Might We(HMW)文」を用いて課題を「解決のための問い」に転換。

「どうしたら高齢者と学生が自然に出会える場を作れるか」「どうしたら大津駅を降りた瞬間に魅力を感じられるか」など、

企画発想の出発点となる問いが生まれました。

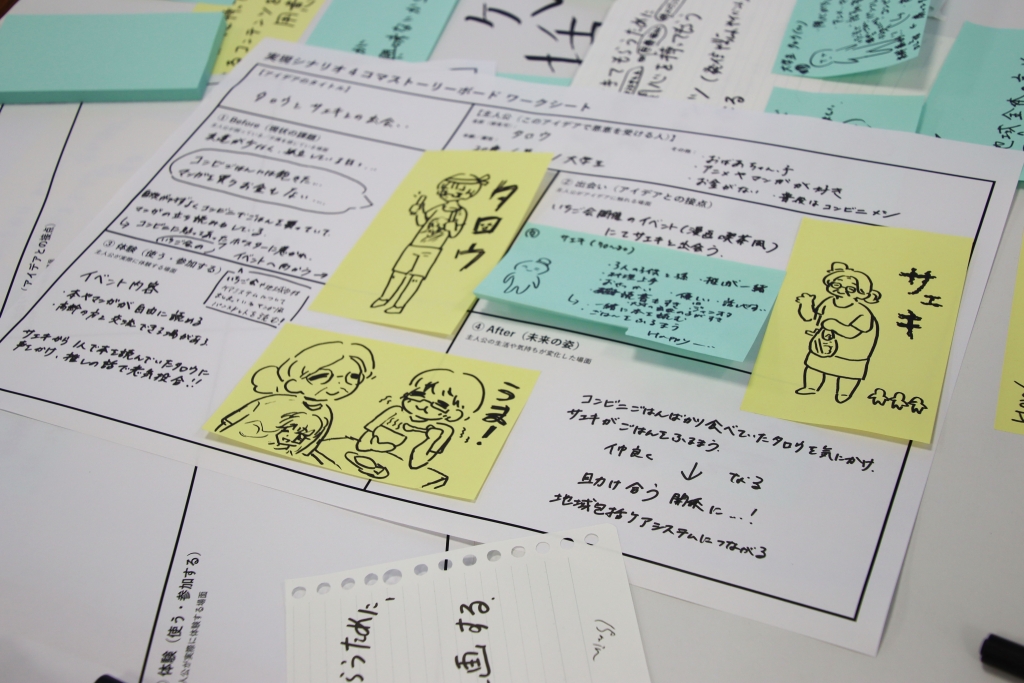

次に、ストーリーボードを使って「利用者がどのように提案を体験するか」を4コマ漫画の形式で可視化。

学生たちは「主人公を設定 → Before(現状)→ 出会い → 体験 → After(未来)」というシナリオを描くことで、

企画の魅力をより具体的に表現しました。

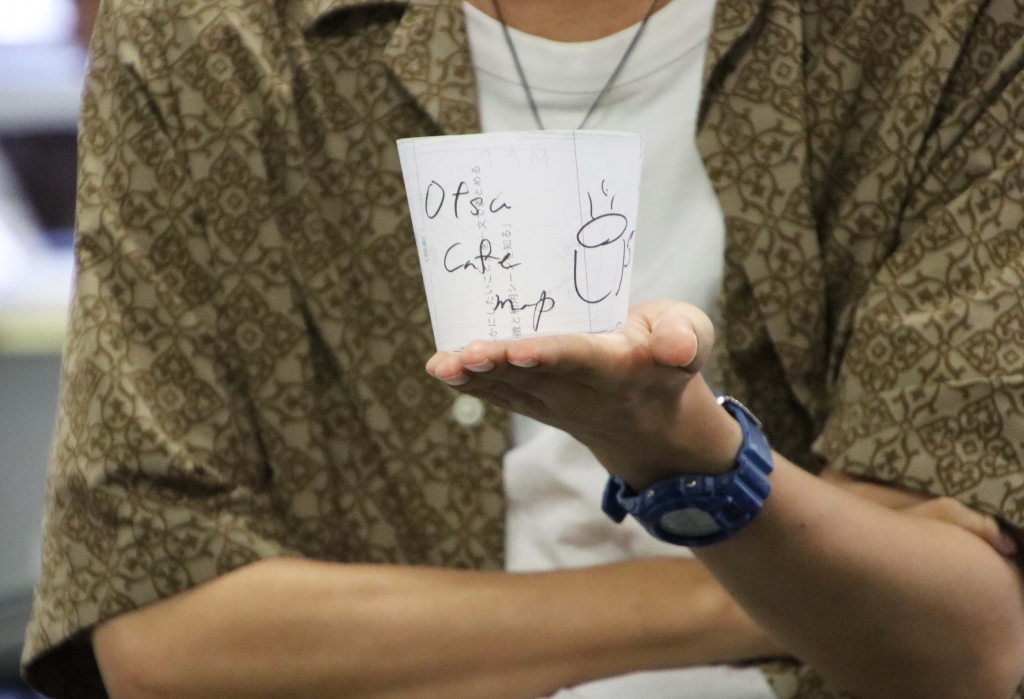

その後はプロトタイプ制作へ。

ペーパークラフトのバス模型や、スリーブ型の試作マップなど、実際に手に取れる形を作り始めました。

最後にプレゼン資料の骨格を整え、翌日の発表に向けて準備を進めました。

HMW文やストーリーボードを使って企画を具体化。

アイデアをスケッチや模型を制作し、実際の形に落とし込むことで発想が広がります。

DAY4:最終プレゼンテーション

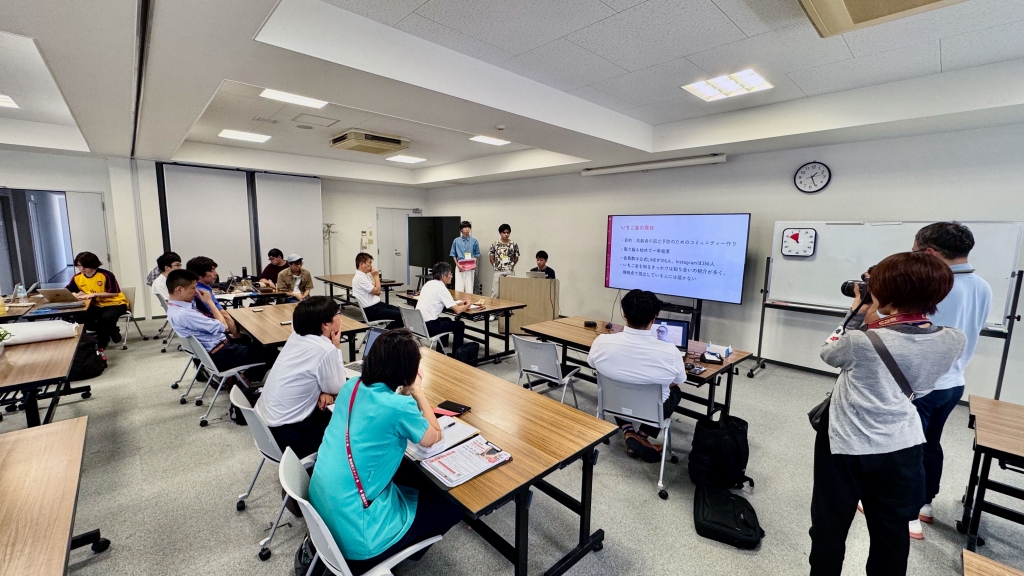

最終日は、協力団体やメディアを前に学生たちが提案を発表しました。

新聞社2社も取材に訪れ、学生にとっては社会に向けた「本番」の舞台となりました。

琵琶湖大橋病院チーム

十人十色チーム

- 提案:「いちご縁バス」

- 送迎バスをキャラクター「いちごサマ」でラッピングし、地域に親しまれる移動型のシンボルへ。

ゆっくりしゃべろうチーム

- 提案:「ゆいちごカフェ」

- 学生と高齢者が月1回集える交流カフェ。健康チェックや似顔絵ブースなどを備えたイベント型の提案。

まちづくり大津チーム

関西Boysチーム

- 提案:「カップスリーブ型マップ」

- 大津のカフェを紹介するSNS映えするマップ。カップスリーブとして利用でき、スタンプ展開も可能。

しゃチーム

- 提案:「駅前広告ジャック」

- 大津絵や寺社、琵琶湖などをモチーフにした大型ビジュアルを駅前に展開。まち全体への期待感を演出。

いずれの提案も「学生による試作段階」であり、今後の実施可否は協力団体が検討することとなります。

協力団体や新聞社を前に、最終提案を発表。

健康チェックや似顔絵などを組み込んだ体験型プレゼン。

協力団体からの率直な講評。『実現に向け検討したい』との言葉に、学生たちも大きな達成感を得ました。

教員からのまとめ

副機構長の加藤賢治先生は、

「この授業は共創機構の新しい取り組みであり、短期間で社会の課題を考え、外部と連携して提案する入門科目。

美大生らしい発想と社会性が両立していた」と総括しました。

担当教員の田口真太郎先生は、

「美術大学の学生にとって、個人制作だけでなく、チームやクライアントと協働する力を磨くことが重要。

今回の経験を社会実装につなげてほしい」と学生にメッセージを送りました。

学生の声

「実際に物を作って視覚化できたことが成果でした。

けれど、議論の中で遠慮してしまい、自分の意見を最後まで押し通せなかったのは反省点。

先生から『その方が良い』と後押しをもらえて救われました。」

「結に足を運び、実際に体験してもらえたことで企画のイメージを伝えやすかったのが良かったです。

もっと“この場所でやる意味”を伝えられたら、さらに説得力が増したと思います。」

「課題設定に違和感を覚えて質問したことで、本質的な課題に気づけました。

情報整理でも、目標と照らし合わせながら取捨選択を進められたことが成果だと思います。」

おわりに

「誰かの課題」を「自分の課題」として捉え、仲間や地域と共に解決策を形にしていく。

今回の「コ・クリエーション演習」は、その名の通り“共創”を体現する学びとなりました。

学生にとっては、自らの専門性を活かしながら社会とつながる初めての経験となり、

協力団体にとっても外からの新鮮な視点を得る機会となりました。

今後、提案の一部は検討を経て実際のプロジェクトとして展開される可能性があります。

未来社会デザイン共創機構では、これからも地域と大学をつなぎ、学生の創造力を社会に活かす教育を進めていきます。

ー

プロジェクト演習B(コ・クリエーション演習)

日時:2025年8月20日(水)、21日(木)、22日(金)、29日(金)

連携先:医療法人弘英会(琵琶湖大橋病院グループ)

株式会社まちづくり大津

担当:田口真太郎 講師、未来社会デザイン共創機構