メインビジュアルと大津絵

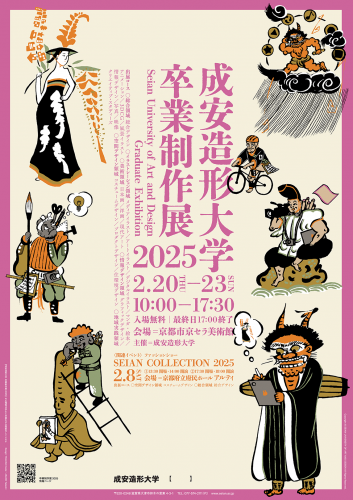

メインビジュアルと大津絵今年のメインビジュアルのモチーフは、大学の地元である滋賀県大津市で江戸時代初期から現代に至るまで伝え、描かれてきた民俗絵画「大津絵」です。大津絵をモチーフとすることで、歴史の中で人から人へと表現の手法や考え方が伝わってきたことが現代の作品制作につながり、その作品がまた人と人とをつなぎ、未来へと伝わっていくことを表現しています。

街道の民画「大津絵」

「鬼の念仏」「藤娘」「雷公」「ひょうたん鯰」などかわいらしくユーモラスな大津絵は、土産物として販売を目的に民衆によって描かれたため工芸的な意味で民画と呼ばれています。

江戸時代の初期、「大津絵の筆のはじめは何仏」と松尾芭蕉が詠んだことでわかるように、大津絵の画題は当初は仏様でした。仏様の種類としては、阿弥陀来迎図や死者の追善供養として行った十三仏信仰 に基づく十三仏、また、中国の道教思想に基づく庚申(こうしん)信仰 の守り仏である青面金剛仏などもよく描かれました。大津絵の初期はまさしく民衆の厚い信仰心とともに支えられ発展したといえます。そして中期以降は冒頭で紹介した「鬼の念仏」などの作品、いわゆる世俗画が描かれ、現在でもそれらが中心に描かれています。

ポスター掲載のキャラクター

総合領域

総合デザインコース

総合デザインコース 「コト」「モノ」「情報」という3つの視点で考え、「デザイン思考」を身につける領域です。 「弁慶」が、多彩なツールを駆使し、分野を横断したアプローチで新しいアイデアを生み、企画提案力を発揮しています。

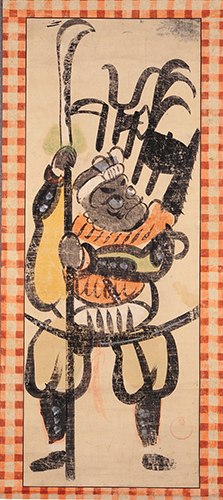

「大津絵 長刀弁慶」大津市歴史博物館蔵

長刀弁慶(なぎなたべんけい)

長刀を両手に持って地面に突き立て、背中には七つ道具を背負った弁慶である。大きな目を見開いて斜め上方を見上げ、その表情はいかにも得意げに見えるが、この画題は奥州平泉での衣川の戦いにおける弁慶の立ち往生を描いたとされる。二枚継ぎ作品が多く残されている。長刀を斜めに構える作品は、一枚版が多く、後から現された図様と考えられる。ほかに、長刀を脇に抱えた作品が残されており、運筆や簡略化の少ない作風から、初期に登場した図様と考えられる。一枚版には歌が添えられており、慈悲の心の大切さを諭す教訓的意味が込められている。

(大津市歴史博物館 図録/ 大津絵の世界より許可を得て引用)

ポスター掲載のキャラクター

イラストレーション領域

メディアイラストコース/アートイラストコース/デジタルイラストコース/マンガ・絵本コース/アニメーションコース/3DCGコース/風景イラストコース

情報を伝えるための表現としてイラストレーションを学び、実社会の様々な場面での活かし方を探求する領域です。

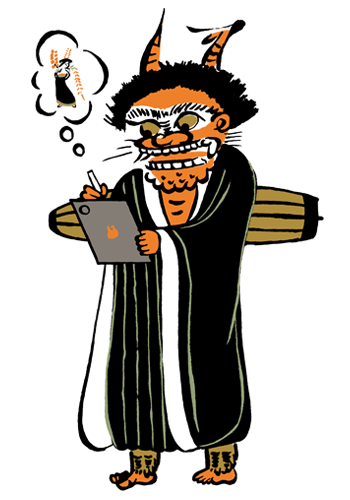

「鬼」がイラストを描き、大津絵をイメージしたたくさんのキャラクターたちを生み出しています。

「大津絵 鬼念仏」大津市歴史博物館蔵

鬼念仏(おにのねんぶつ)

恐ろしい鬼が、念仏を唱え、布施を乞うて歩く、その意外な図柄が人気を読んだ作品。鬼は胸に鉦(しょう)を掛け、左手に奉加帳(ほうがちょう)、右手に撞木(しゅもく)を持ち、背中に傘を担ぎ、片方の角が折れているのが一般的である。奉加帳の代わりに大幅帳を持つもの、角が折れていないものや、足の指や牙などに変化が見られる。秋里籬島編『東海道名所図会』(寛政九年=1797)の挿絵に描かれる大津絵の店では、看板の全面に鬼の念仏が大きく描かれる。十七世紀末以降、廃れることなく描き続けられ、大津絵のシンボル的な画題となった。一枚版の道歌は、鬼の姿は慈悲の無い心、僧の身なりで勧進を行うのは形だけの善行の例えとし、偽善をなす人を風刺している。十種大津絵のひとつに選ばれ、後に子供の夜泣き止めに効果がある絵とされるようになった。

(大津市歴史博物館 図録/ 大津絵の世界より許可を得て引用)

ポスター掲載のキャラクター

美術領域

日本画コース/洋画コース/現代アートコース

自己のテーマを深め、わたしたちの感性に問いかける表現を学ぶ領域です。

梯子にのぼった「大黒」が絵筆やノミを使って、絵画を持つ「福禄寿(外法)」の彫刻を制作しています。

「大津絵 下法の梯子剃り」大津市歴史博物館蔵

下法の梯子剃り(げほうのはしごぞり)

下法とは、七福神のひとつ福禄寿の異名で、頭が法外に長いことから「下法」と通称された。福禄寿は、中国の福徳・財運・長寿の神である。七福神の中では、同じ中国の神である寿老人と時に同体とされる。大津絵では、体の半分あるとされる下法の頭をさらに長く描いて誇張し、その頭に大黒が梯子を掛けて剃刀で髪を剃る様を描く。下法は羽織・袴姿であるが、大黒はなぜか頭巾に褌のみのいでたちである。十種大津絵のひとつにも選ばれ、長寿を保ち、願い事が叶うという護符となった。

(大津市歴史博物館 図録/ 大津絵の世界より許可を得て引用)

ポスター掲載のキャラクター

情報デザイン領域

グラフィックデザインコース/情報デザインコース/写真コース/映像コース

情報をデザインの視点から考え、次代を切り拓くコミュニケーション表現を探求する領域です。

「恵比寿」が、コンピューターやデジタルカメラ、ビデオカメラなど様々な機材を駆使して、情報をやり取りするメディアを制作しています。

「大津絵画巻のうち恵比寿 中嶋来章筆」大津市歴史博物館蔵

恵比寿(えびす)

七福神のひとりとして大黒とならぶ招福の神として信仰される。もともと日本の民間の信仰から発生した神で、海幸をもたらす神として漁猟民に信仰されていたが、形を変え、都市や、農村でも福をもたらす神として信仰されるようになった。大津絵では、烏帽子を被り、狩衣(かりきぬ)に指貫(さしぬき)をはき、右手に笹を持って左脇に鯛を抱え、波の上の岩に腰をかけた姿で描かれる。あまり古くから描かれた画題ではない。大津絵では、七福神の中で単独で描かれるのは大黒と恵比寿だけである。

(大津市歴史博物館 図録/ 大津絵の世界より許可を得て引用)

ポスター掲載のキャラクター

空間デザイン領域

コスチュームデザインコース/プロダクトデザインコース/住環境デザインコース

「衣・モノ・住」3つの視点から空間デザインを学び自らの提案をカタチにする領域です。

ドレスをまとった「藤娘」が、照明器具などのプロダクトや建築などの住環境をデザインしています。

「大津絵 藤娘」大津市歴史博物館蔵

藤娘(ふじむすめ)

大津絵で風俗美人画風の画題はいくつかあるが、その中で最も多く、かつ、世俗画の初期から末期まで描き続けられたのが藤娘である。大津絵といえば、鬼の念仏と藤娘、と言っても過言ではないほどのシンボル的画題。その姿は、塗り笠を被り、三本の藤の枝をかつぎ、やや振り向くさまで描かれる。顔の向きや、着物の柄が当世風であったり、大津絵踊り風であったりとの変化はあるものの、基本形に大幅な変更はない。なお、唐織を右片袖脱ぎ下げ、手には採り物として枝を持っている姿は、物狂いの女を示す扮装でもあった。同様の図像が、元禄年間(1688~1704)から十八世紀初期の江戸の鳥居派浮世絵版画にも描かれる。十八世紀後半のある時期を境に、藤娘が見返る方向は、左から右へと向きなおしたようである。

(大津市歴史博物館 図録/ 大津絵の世界より許可を得て引用)

ポスター掲載のキャラクター

地域実践領域

クリエイティブ・スタディーズコース

地域のキーパーソンとして創造的提案ができる力を学ぶ領域です。

「雷」が地域を広く大きく俯瞰し、「奴」が地域を深く知るために自転車に乗ってフィールドワークをしています。

「大津絵画巻のうち雷公と奴 中嶋来章筆」大津市歴史博物館蔵

雷公と奴(らいこうとやっこ)

画面上部に太鼓を打つ雷の姿があり、稲妻が光っている。雷が乗る雲からは、激しく降る雨が描かれる。画面下の奴は、雷鳴におののいて、盥(たらい)を被り、耳を両手でふさいでうずくまっている。普段は荒くれ者の奴がまるで形無しといった態である。この画題について記した文献もなく、比較的新しい画題とされる。この画題の道歌には、例え雷を逃れることができても、自分が犯す罪からは逃れることができないと教えている。

(大津市歴史博物館 図録/ 大津絵の世界より許可を得て引用)